亡き吉住先生が、かつて愛知県立芸術大学で教鞭を執られていたのは、管打楽器の楽器研究の授業だった。

この授業の受講生は大半が作曲専攻の人間。先生はもともと学生時代はサックスをされていたが、その後は主に指揮者として活動されていたので、「管打楽器プレイヤーとしての視点」「指揮者や、スコアを見る人としての視点」から私たちにいろいろなことを教えてくださった。

※吉住先生にまつわる思い出話は割愛する。

どんな授業だったかというと。

その週の授業のテーマとなる楽器について、受講生が順番を決めてあらかじめ自作(でない場合もあったが)パッセージを書く。テーマ楽器の専攻の学生をゲストプレイヤーとして呼び、それらを演奏してもらう。受講生とプレイヤーがディスカッション、先生がコメントする、といったもの。

文字にすると何てこと無いが、しかしそもそもディスカッションできるためには受講生(作曲家)がきちんと勉強していないといけない。あるいは、最低でも「授業で私の曲に関してこういうことをやってもらいたい、実験したい」という明確な意志がないと何も身につかない。適当に曲を書いて、吹いてもらってはい終わり、では無意味だ。もちろん先生にチクリと言われたりする。

作曲の同期と食堂で、ヤマハの本やピストンの管弦楽法を開きつつ、あーでもないこーでもないと話していたのを覚えている。

あの授業のおかげで今があると思っている。

プレイヤーハート

先生は徹頭徹尾、「プレイヤーに無茶をさせるな!」「負担をかけるな!」「ちゃんと勉強しろ!」ということをおっしゃっていた。

それは…とりもなおさず、若い作曲の学生達がプレイヤーに無茶を、それも「無駄な」無茶をさせる傾向にある、ということだろう。

(きっと先生ご自身も辛酸をなめてきたに違いない。)

そして、互いにリスペクトせよという。

つまりは、相手の気持ち・ハートを考えることである。

作曲家がプレイヤーに対して、「どうしてこんなこともできないんだ」と罵ったり、逆にプレイヤーが作曲家に「こんなのやるのは危険だしできるわけない」と啖呵を切ったり、といった諍いを起こすのではなく、互いに冷静にその曲と向き合う。

そのために我々作曲家がまずしなければならないのが「無駄な無茶」をそぎ落とすことであり、「必要十分、効果的、説得力と明確な意志を持つ・持たせる」ことであると思う。

そういうことを教わってきた。

ハートというのは、そればかりではない。もっと音楽的・演奏的なハートも含む。

例えば…。

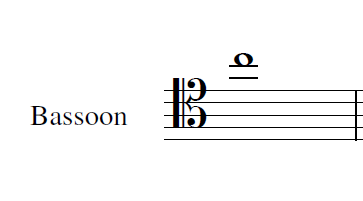

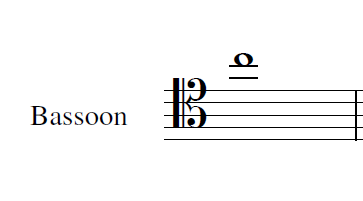

ストラヴィンスキー『春の祭典』はファゴットソロのこの音で始まる。

当時、pでこの高音を出すのは超絶技巧とされた(少し後に更に高いDも出てくる)。

私は合唱出身なので、テノールがハイCをpでなおかつファルセットでなく実声で出すことの難しさをいつも考える。

たとえば、こういう音がしれっと新曲の中にいたとき、プレイヤーはどう感じるだろうか?

高揚感? つまらなさ? それとも、吹けないことによる絶望?

おそらく、条件によって異なるだろう。

デュナーミク(pかfか)。進行(順次進行か跳躍進行か)。アーティキュレーションやタンギング有無。表情。曲の速度感。他の楽器と重なっているのか、独立した動きか、ソロか、ドソロか。曲のどのあたりの位置にその音は存在するか…etc.

その心的負荷が、負担とか過度のストレスに感じられてしまうとしたら、それほど演奏する・してもらう上でリスキーなことはない。

リスクを冒してでも演奏する・してもらう価値のある、必要十分で効果的で説得力と明確な意志を持つ音楽なのか?

…を、教わったものだ。

※ところで、なぜファゴットと呼称しているのにBassoon表記なのかという突っ込みもあるだろう。表記にこだわり始めるとめんどくさいので、大抵はどの楽器も英語表記、呼ぶ時は現場に合わせる、というパターンが私は多い。

プレイフルネス=遊び心

しかし、しかしである。

それなら常に「健康的音域」を守り、セオリー通りで、特殊奏法なぞとんでもない、いい子ちゃんの曲を書けばいいのか?

(まあ、私はそういう傾向にあるけれど…)

吉住先生とは別の、編曲の先生(名前は出せない)がよくおっしゃっていた言葉がある。

それが「遊び心」と「力を抜け」であった。

私個人が教わったことなので、万人に当てはまるとは限らないが、最低限のマナー(つまり、先述の「必要十分、効果的、説得力と明確な意志を持つ・持たせる」と考える)を守った上で、そこに更に遊び心を加えるともっと自分らしくなる、そして力を抜くことが重要だ、ということだった。

それは、先ほど述べた「プレイヤーに負担や過度のストレスをかけない、かけすぎない」にも少し似ている。

極端に難しい・あるいは演奏不可能な奏法等ではなく、かといっていい子ちゃんの曲ではなく、「わくわくする」「演奏していて楽しい」「高揚感を覚える」といった遊び心を加える。新曲に対しプラスのイメージが持たれることで、体の力は抜け心はわくわくし、その結果よい演奏をしてもらえる、という魂胆である。

春の祭典のCは、もちろん難しいにせよ、正直いって現代ではわりと一般的である。

ファゴットのCをどう捉えるか? は、プレイヤーによる。

プロや音大生なら演奏してくれるだろう。アマチュアでも演奏してくれる人はもちろんいる。

だがやっと楽器が鳴るようになったばかりのプレイヤーにこれはただの拷問である。

それに加え、新曲なら先述の「デュナーミク・進行・etc…」も関わってくる。

いずれにせよ、遊び心として難しいことを書くなら、次の点が重要である(再掲)。

- どんなプレイヤーか(技術や価値観、音楽性等)

- 曲中どういう流れでその技法が使われるに至ったか

- 演奏する・してもらう価値のある、必要十分で効果的で説得力と明確な意志を持つ技法・音楽か

- 本当にプレイヤーを、ひいては指揮者や聴衆をわくわくさせられるか

私自身も心したい。

で、最後に編曲の先生に教わったもう一つの件「力を抜く」のお話である。

どんな楽器を演奏したり、歌を歌ったりするにも、最も重要とされることの1つがこの「力を抜く」である。それを作曲家にも適用してみよう、ということである。

作曲家が抜くべき力はどこの力か?

とりもなおさず「心の力み」に相違ない。

「何かをしなければならない」「自分はこれをしたいから絶対にプレイヤーにやらせるんだ」「圧倒的に緻密で最高のものを作る」

みたいなものを全部投げ飛ばして、まずは適当に書くのである。

そう、適当である。

これが私個人にしか当てはまらないアドバイスである可能性はあるが、それでも私は述べる。

まずは適当に書く。それが重要だと思っている。

オカルトだが、作曲家の心の力みはプレイヤーに伝わり、余計な力をかけさせ、せっかくの遊び心が台無しになってしまうことがある。

そうするとプレイヤーのパフォーマンスを阻害し、結果良い演奏に繋がらなくなってしまう。

そしてまた、力を抜くことで無駄な表記を見つけられることもある。力を抜くことが「演奏する・してもらう価値のある、必要十分で効果的で説得力と明確な意志を持つ技法・音楽」を導く一助になると思っている。

最後に

先ほども述べたが、ここに記述したことは私個人にしかあてはまらない可能性もある。

そのため、私は私に似た作曲家に向けてこの記事を書いている。

最初から遊び心を持ちすぎたり、逆に管弦楽法を守ることが絶対正義だと思っていたり、そういうタイプの作曲家諸氏にはこの記事は逆に作用してしまうかもしれない。

なので…まあ…私の覚えである。

参考文献

春の祭典スコアは下記。上2つは大判、最後のはミニチュア。

The Rite of Spring(Boosey & Hawkes)

The Rite of Spring(Dover)

ミニチュアはあまり買わないけどこれとか?

The Rite of Spring (Dover Miniature Scores)